青山さん宅の青山

我がUTOがある南青山五丁目。港区青山はホンダの本社がある青山一丁目から地下鉄で二駅先の青山学院手前の七丁目までありかなり広い範囲です。

青山という地名の由来は、江戸城から見たここら辺りが武蔵野の緑の多い丘のようだったということから付いたものだとてっきり思っていました。

実は青山という地名は、四百年も前に青山播磨守忠成(ただなり)という人が徳川家康から拝領し、青山家の江戸屋敷だったので青山と呼ばれるようになったそうです。随分と広大な屋敷だと思いますが、それには逸話があるようです。

青山忠成という人は家康の家臣の中でも重要な人物で、武将というより行政官として能力を発揮したようです。江戸幕府最初の関東奉行にもなった人です。その青山忠成が家康の鷹狩に随行していたとき、『馬で一周した土地を屋敷として与える』と言われて、馬が倒れるまで走らせて得たのがこの広大な領地だという逸話です。

酒席での勢いのような随分と荒っぽい話ですが、新宿付近を拝領した内藤氏も同じ逸話だそうです。地下鉄・乃木坂の駅の脇にあの乃木大将の住居跡を公園にした乃木神社がありますが、その港区の案内板にも書いてあるのであながち嘘ではなさそうです。

この青山家は子供達も優秀だったようで、忠成の次男・忠俊(ただとし)という人は二代目将軍の秀忠の近侍として使え、三代将軍家光の傅役になり老中まで出世しています。

末裔の宗俊(むねとし)は丹波笹山六万石を拝領し、幸成(ゆきなり)という人が郡上八幡四万八千石の大名に取り立てられているんです。

丹波笹山藩主の青山幸成の子、幸利(ゆきとし)が梅窓院というお寺を建立し、この梅窓院が丹波笹山青山家の菩提寺になったそうですが、その梅窓院は地下鉄銀座線・外苑前駅の出たところにあります。

随分前のことになりますが、懇意にして頂いていたボトムスメーカー・たち英の井本専務の葬儀で入った悲しい思い出のお寺です。春には入り口の桜がきれいだったんですが、今ではガラス張りのビルが建ってなくなってしまいました。

青山の住民はおおよそ一万八千人。青山家では家族や家来・使用人がいたとしてもこんな広大な屋敷をどうやって使っていたんでしょうか。殆どは手付かずのままだったんでしょうね。固定資産税も無いでしょうから。

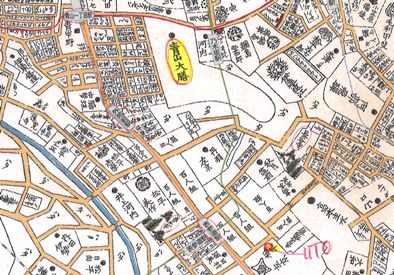

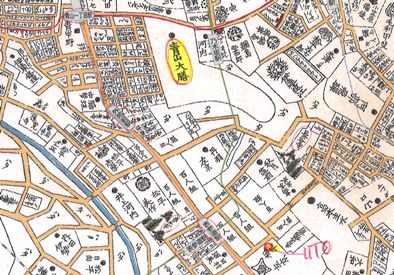

江戸時代の絵地図を見ていると、大きな敷地の殆どが何とかの守という大名の江戸藩邸・中屋敷・下屋敷。明治二年の調査によると江戸の面積で武家地の占める割合は七十パーセント。神社仏閣が二十パーセント。なんと庶民は下町の一部や神社仏閣の門前の猫の額ほどの、残りの十パーセントの狭いところにひしめき合って生活していたんですね。

ひどいというかあきれるというか。封建社会とはそういうものだったんですね。

梅窓院の敷地の高層ビル

青山という地名の由来は、江戸城から見たここら辺りが武蔵野の緑の多い丘のようだったということから付いたものだとてっきり思っていました。

実は青山という地名は、四百年も前に青山播磨守忠成(ただなり)という人が徳川家康から拝領し、青山家の江戸屋敷だったので青山と呼ばれるようになったそうです。随分と広大な屋敷だと思いますが、それには逸話があるようです。

青山忠成という人は家康の家臣の中でも重要な人物で、武将というより行政官として能力を発揮したようです。江戸幕府最初の関東奉行にもなった人です。その青山忠成が家康の鷹狩に随行していたとき、『馬で一周した土地を屋敷として与える』と言われて、馬が倒れるまで走らせて得たのがこの広大な領地だという逸話です。

酒席での勢いのような随分と荒っぽい話ですが、新宿付近を拝領した内藤氏も同じ逸話だそうです。地下鉄・乃木坂の駅の脇にあの乃木大将の住居跡を公園にした乃木神社がありますが、その港区の案内板にも書いてあるのであながち嘘ではなさそうです。

この青山家は子供達も優秀だったようで、忠成の次男・忠俊(ただとし)という人は二代目将軍の秀忠の近侍として使え、三代将軍家光の傅役になり老中まで出世しています。

末裔の宗俊(むねとし)は丹波笹山六万石を拝領し、幸成(ゆきなり)という人が郡上八幡四万八千石の大名に取り立てられているんです。

丹波笹山藩主の青山幸成の子、幸利(ゆきとし)が梅窓院というお寺を建立し、この梅窓院が丹波笹山青山家の菩提寺になったそうですが、その梅窓院は地下鉄銀座線・外苑前駅の出たところにあります。

随分前のことになりますが、懇意にして頂いていたボトムスメーカー・たち英の井本専務の葬儀で入った悲しい思い出のお寺です。春には入り口の桜がきれいだったんですが、今ではガラス張りのビルが建ってなくなってしまいました。

青山の住民はおおよそ一万八千人。青山家では家族や家来・使用人がいたとしてもこんな広大な屋敷をどうやって使っていたんでしょうか。殆どは手付かずのままだったんでしょうね。固定資産税も無いでしょうから。

江戸時代の絵地図を見ていると、大きな敷地の殆どが何とかの守という大名の江戸藩邸・中屋敷・下屋敷。明治二年の調査によると江戸の面積で武家地の占める割合は七十パーセント。神社仏閣が二十パーセント。なんと庶民は下町の一部や神社仏閣の門前の猫の額ほどの、残りの十パーセントの狭いところにひしめき合って生活していたんですね。

ひどいというかあきれるというか。封建社会とはそういうものだったんですね。

梅窓院の敷地の高層ビル